文/高程锦

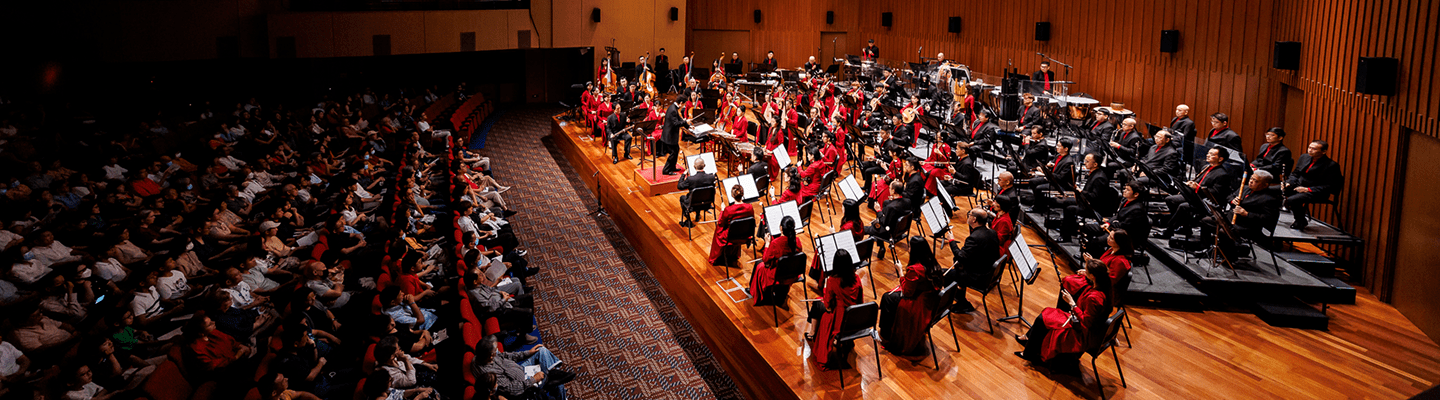

“弹拨乐”为世界乐器的主要分类之一, 历史悠久, 主要以“弹”、“拨” 动作,在乐器上发出点状颗粒的独特音响。无论是坚挺清脆的音色,或是长线条的旋律,弹拨乐器都能表现得淋漓尽致。这极高的音色辨识度与融合性,使中国弹拨乐器在华乐团里扮演着无可取代的骨干角色。由首席指挥郭勇德担任艺术指导、弹拨声部长/三弦首席黄桂芳、扬琴首席瞿建青与琵琶首席俞嘉策划的“锦瑟年华”弹拨音乐会,涵盖经典与创新,特邀观众一同穿越时光印记,漫步于变化多端的光景。

音乐会由作曲家张晓峰创作,极富民间韵味的《对花》开场。琵琶与扬琴喋喋不休,你来我往的对唱,在乐句不平衡、长短变化的基础上,生动刻画出一对情侣或好友相互逗趣,借花唱情的场面。其中最有趣的特点之一是两声部的演变过程:他们时而和声、时而齐奏,时而错开,有时还奏出打击乐的音响,新鲜又俏皮。

作曲家刘星为中阮而作的《山歌》可谓是现代中阮独奏作品的经典佳作之一。谈到中国山歌,也许会先联想到高亢宏亮的音调、悠远绵长的旋律、流畅自由的节奏等。相反,《山歌》贯穿着时尚流行、乡村摇滚乐的风格,充满跌宕起伏的轮廓。作曲家借鉴吉他演奏技法,开拓中阮新的演奏方向,而陈哲为阮重奏改编的版本则为曲子添加和声色彩与节奏感,更加突显阮淳朴圆润的音色与声响效果。

同样来自民间、有着几百多年历史的江南丝竹,是中国传统器乐合奏形式中最重要的代表之一。江南丝竹流行于江苏南部、浙江西部、上海一带,以丝弦和竹管乐器为基本编制,灵活又齐全。江南丝竹主要讲究演奏者相互间的默契,在不停歇的合作、配合中,运用不同变奏手法丰富主旋律。《三六》是出生于江苏,多年深耕民族音乐的作曲家顾冠仁于1961为弹拨乐编配的江南丝竹八大名曲之一,此编配鲜活饱满,充分展现弹拨乐清晰颗粒的音色与穿透力,让人瞬间到访舒适惬意、精致浪漫的江南美景。

与前几首作品相比,由陈欣若创作的《乾达婆·天香》则刻画远隔人间、云天之上的仙乡奇境。乾达婆在印度宗教中, 是不食酒肉、身上散发香气的乐神。根据经典(《长阿含经》、《撰集百缘经》等)记录,他们手持酷似琵琶的琉璃琴,在云雾飘渺中作乐歌舞。曲中巧妙运用琵琶、中阮与扬琴原有的“异国情调”,演奏印度古典旋律的迂回曲折、滑音和律动节奏,勾勒出壁画中有声有色、仙气飘扬、令人陶醉的意境。

下一首《那拉提》充满炽烈的生活气息与浓郁的风土民情。作曲家刘畅以民族众多的新疆草原为布景,融入哈萨克族、塔吉克族的音乐特征,以动情旋律和强烈的节奏感唤起内心深处的柔情和舞动的欲望。赋予弹拨乐器的灵巧演奏技法让人不禁联想到与这两件乐器颇有渊源的中亚长颈拨弦乐器,比如塔吉克人、哈萨克人、乌兹别克人常使用的雷巴布琴、冬不拉、坦布尔琴等,在这跨界碰撞的火花下,流露奉丰沛饱满的情绪和生命力。

与其他曲目截然不同的是华乐团驻团作曲家王辰威青少年时期创作、特地为今晚演出改编的《童年》。生动活泼的动机、悠然如歌的弦律、尽情绽放的浪漫和声,犹如抒发着对童年生活的怀念,与童年到成年苦乐参半的成长历程。作曲家后来也陆续创作了本地乐界耳濡目染的《姐妹岛》、《融》等旋律性极强的曲子,在挖掘本地文化的同时,保留了最赤诚、最真挚的情感表达。

最后,音乐会特邀弦乐、吹管与打击乐演奏家们一同以一首《敦煌》奏响丝绸之路上的千古佳音。丝绸之路是西域、中亚、中东等与中原文化交流的重要渠道,是众多古乐器(如琵琶、筚篥、横笛、乐鼓等)与音乐风格起源与传播的大动脉。作曲家姜莹以丝绸之路上的敦煌古城为主要灵感,采用异域调式,描摹出一幅幅精彩的历史画卷,找寻并重现千年前的灿烂辉煌。这场充溢对美好时光留恋和憧憬的夜晚,承载了满满的锦绣年华,愿能长久荡漾在每位观众的心目中。